この記事では2022年8月23日(火)に行った地鎮祭と地縄立ち会いについて解説します。前回は2022年7月31日(日)にインテリア打ち合わせを行いました。そのときの記事はこちらです。

なお、住友不動産地鎮祭後シリーズについては、こちらから記事一覧としてご覧いただけます。

現在の状況整理

地鎮祭と地縄立ち会いを行います。資料との睨めっこは前回で概ね終了です。建築予定地は地元なので、普段生活している所から長距離移動しました。

地鎮祭

集合場所は私たちの土地です。そこにはすでに地鎮祭の準備がされていました。神主さんと住友不動産の現場監督の方が待っていました。

地鎮祭に関わる当日持っていったものは初穂料です。金額は32,000円でのし袋に入れていきました。のし袋は以下のようなものを選ぶといいでしょう。

- お祝い用で水引が紅白で蝶結びのもの

- 水引が取り外せて中袋がついているもの(30,000円~50,000円用)

初穂料を渡すタイミングは地鎮祭が一通り終わってからでした。ネットで検索すると地鎮祭前というのが一般的だそうです。このあたりは地域によるので、営業さんに確認をするのが間違いないでしょう。

所要時間は1時間程度でした。当日はかなり暑かったです。時期にもよりますが、ある程度の時間外にいて問題ない諸々の対策を各自した上で臨むといいでしょう。

一通り地鎮祭が終わった後の写真がこちらです。

地鎮祭開始前は写真を撮っていい雰囲気ではありませんでした。そもそも撮っていいのかもわかりませんでした。ただ地鎮祭のさなか現場監督の方が写真を全体から撮ってくださっていたので、写真を撮ること自体は問題ないと思います。最後は私たち夫婦と来てくれた親族とで記念写真を撮って終了です。

地縄立ち会い

地鎮祭が終わったら現場監督の方と土地にまつわる諸々のことを確認していきます。確認観点は大きく分けて以下2つです。

- 境界

- 設計GL

設計GLというのが専門用語なので下で解説します。

境界を確認

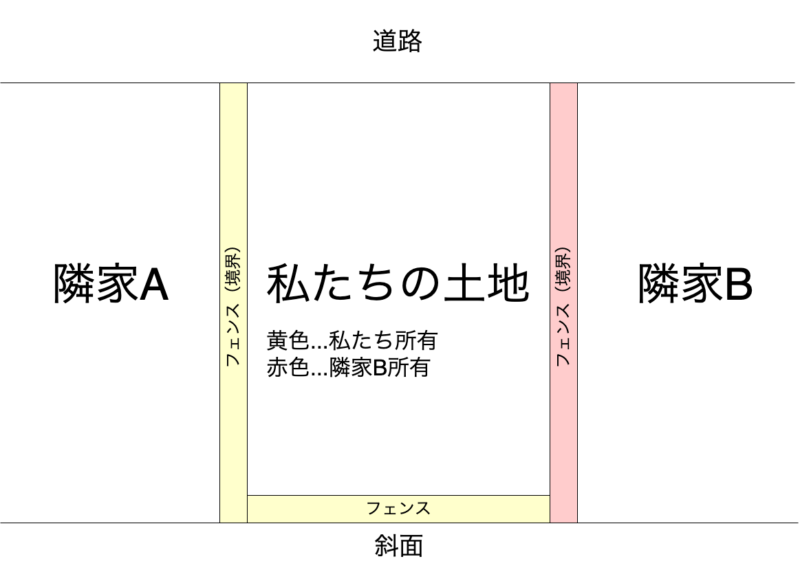

土地の境界をあらためて確認します。上空から見た簡易図を以下掲載します。この通りであることを読み合わせしました。

図の上が北で上空から見たものです。隣家との境界が重要です。フェンスがそのまま境界になっています。フェンスが誰の所有なのかは忘れてしまいがちなんで注意が必要です。図でも記載してありますが、黄色背景のフェンスが私たち所有で、赤色背景のフェンスが隣家B所有です。もし忘れそうになったらこの記事に立ち返ります。

設計GLを確認

設計GL(グランドライン)とは簡単に言うと庭の高さのことです。BM(ベンチマーク)と呼ばれる基準の高さからどの程度高いか(あるいは低いか)を相対値で示します。BMには近くのマンホールなど動かないものが使われます。相対値なので「BMから+100mm」といった表現になります。マンホールの高さから100mm高いところから家が建つということです。

設計GLから基礎が作られてその上に床が来ます。したがって、設計GLがそのまま家の床の高さになるわけではありません。

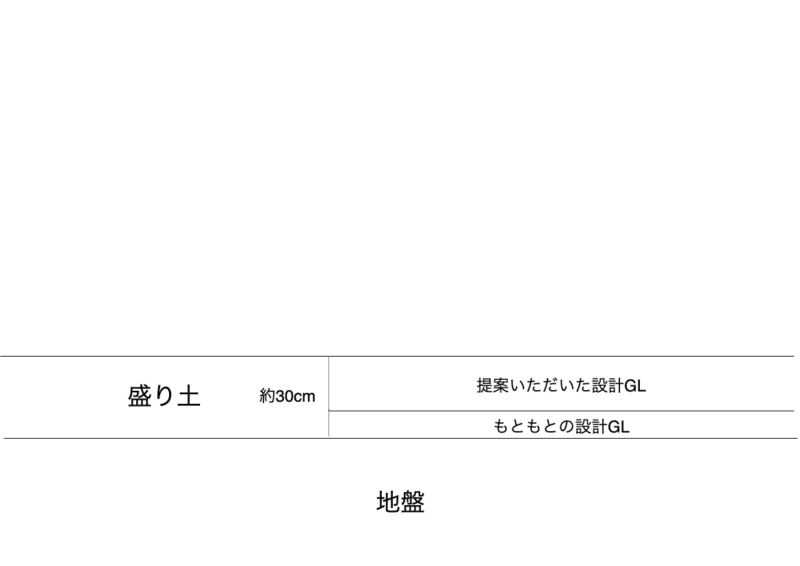

事前情報は以上です。件の設計GLについて現場監督の方と読み合わせします。そのさなか、現場監督の方からある提案をいただきました。それは「設計GLを+100から+320に変更するのはどうか」というものです。

想定より高くしてくれるという、私たちにとって嬉しい提案です。水捌けがよくなるなどメリットが大きいためです。現場監督の方がこのような提案をしてくれた背景は次の通りです。

私たちの庭部分は現状黒土で30cmほど埋め立てています。それを図解したのが以下です。土地を横から見た図です。

こちらを見るとわかりますが、盛り土の高さと設計GLを合わせてくれています。その方がいいでしょうという現場監督の方の判断です。私たちもその判断に同意して提案通り設計GLを上げてもらうことにしました。

合わせて、設計GLを変更することによる影響を営業さんと確認しました。玄関ポーチの階段の段数が増えるなど外構への影響があります。検討の結果問題ないと判断しました。階段の段数が増えればその分料金が上がります。しかし、水捌けの良さなど設計GLを高めるメリットの方が大きいと考えました。

地鎮祭・地縄立ち会いのまとめ

境界の確認くらいかと思いきや設計GLという大きな変更がありました。私たちからしたら嬉しいサプライズです。現地での確認が済んだら解散しました。その足で最寄りの住友不動産の展示場に向かいます。そこで変更工事請負契約を結びます。合わせて、仕様の最終確認をします。次回の記事ではこのときのことについて解説します。

コメント